先日QNAPのNASを導入したのだが、導入後2日目に凄まじい落雷があり、どうやら一瞬だけ停電したらしい。それにやられてNASの電源が落ちていることに翌朝気付いた。

NASにはHDDが入っているので、不意に停電してしまうと中のデータが吹っ飛んでしまう可能性がある。やはり停電時の電力供給を確保しておく必要がある。

無停電電源装置でNASのデータを保護する

停電を防ぐには無停電電源装置、通称UPSと呼ばれる装置が有効。UPSは平たく言えばただのバッテリーなのだが、

電源→機器(今回の場合はNAS)

と通常であれば家庭の電源が直接目的の機器につながっている所を、

電源→UPS→機器

と間に噛ませることで、電源供給が絶たれたときの機器への電源を維持するもの。停電してもUPSが暫くの間電力を供給してくれるので、停電が回復するまでの間を持たせてくれる。

単に電源を維持したいだけなら最近流行りのポータブル電源を使うのも一つの手だが、専用のUPSだと電源供給が絶たれた/復帰したときのNASの挙動を設定することができる。ポータブル電源だとポータブル電源のバッテリーが無くなったらNASも即座に落ちてしまうが、UPSならバッテリー容量が無くなったとしてもNASを安全にシャットダウンさせることができる。

QNAPの場合は各NASに使える推奨UPSがWebサイトの互換性一覧ページに掲載されている。割と様々な種類があるが、今回はNASとその周辺機器を保護できれば十分なので、比較的安価で小型なモデルを選択した。

CyberPower CPJ500

というわけで今回買ったのがCyberPower CPJ500。購入時点でだいたい1.6万円で買えるUPSで、QNAP TS-233用推奨UPSとしては一番上に表示されている。UPSなんて何を買ったらいいのかわからないので、一番推奨されてそうなものを選んでみた。

箱の中身は

- UPS本体

- 取扱説明書

- USBケーブル

- 3P→2P入力プラグ変換アダプタ

とシンプル。ただのバッテリーなのでそんなものといえばそんなものだろう。

ちなみにこのCyberPower CPJ500、UPSとしては比較的小型らしいのだがそこそこでかい。サイズはケーブルを含まない状態で約280×92×165mmで、重さも割とずっしりしている。それもそのはず、中には鉛バッテリーが入っているのだ。

正面は電源ボタンとモードボタンが備わる。色々設定はできるらしいが、取扱説明書を読んでみた限り標準状態でOKだと思う。

右側面には給排気口が備わる。左側面もほぼ同じデザインだが、そちらにはゴム脚がある。

背面にはアース付きのコンセントがなんと6口備わる。なのでPCやディスプレイなど複数の機器を接続することも可能。

ただコンセント同士の距離が近かったり本体の電源コードが合ったりするので、実際に6口すべてを使うのはACアダプターの形状によっては難しい。右上にはPCやNASにつなげるUSBポートがあり、真ん中の赤いボタンはブレーカー。

底面には各種情報やメンテナンスハッチが備わる。

ちなみにCyberPower CPJ500は横置きも可能だが、給排気口の都合により横置きする時はこの向きに限られる。

ちなみにデザインはプラスチック感全開なのと、妙に古っぽい感じがしてあまりかっこよくない。が、これをジロジロ見る人はいないのでOK。

バッテリー交換が可能

CyberPower CPJ500はバッテリー交換が可能。というか、取扱説明書では定期的なバッテリー交換が必要だと明記されている。

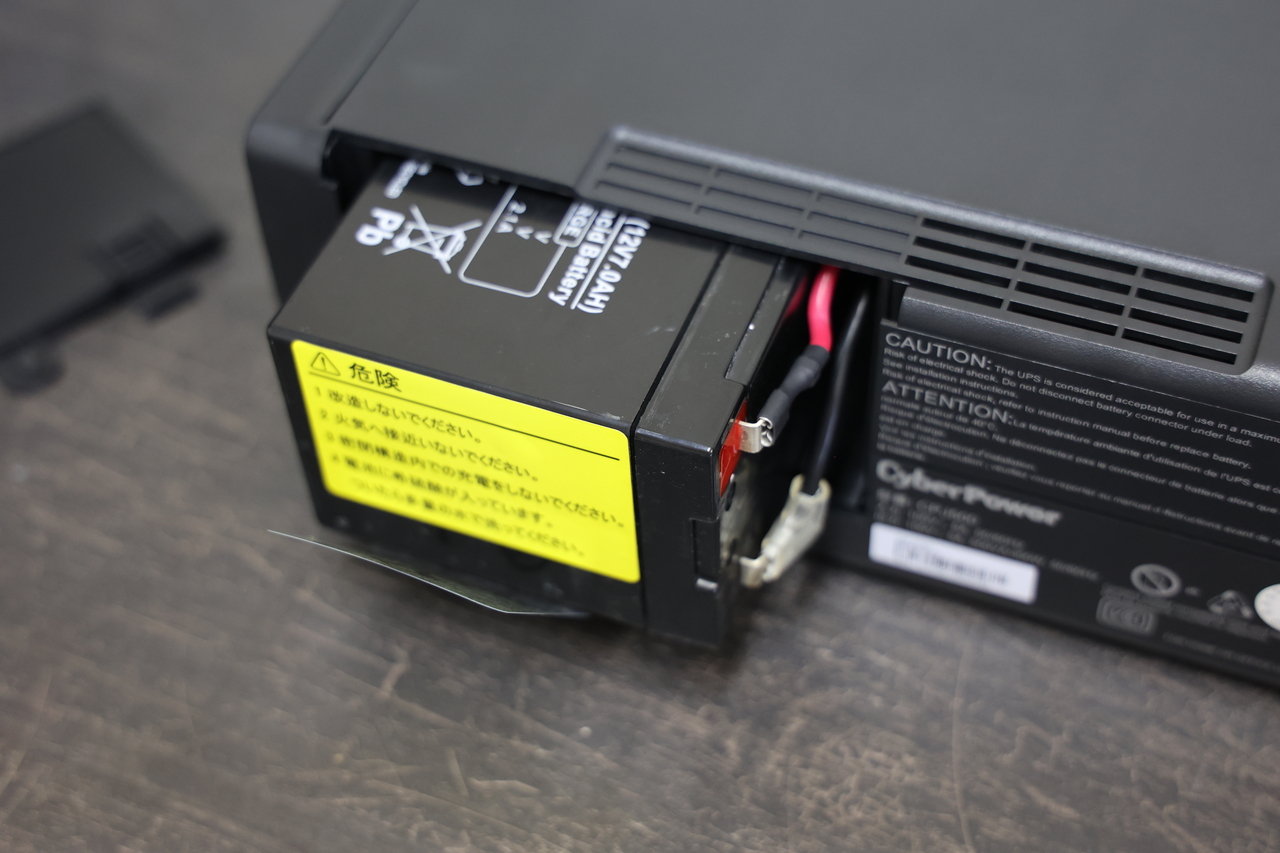

底面にあるメンテナンスハッチの奥にバッテリーが入っている。ハッチの下にあるネジを外し、ハッチを上に引き上げる。

すると中からバッテリーが現れる。電源コードを外すと、

よくありがちな12V 7.0Ah(または7.2Ah)でF2端子の鉛シールドバッテリーが現れる。元々入っていたのはLEOCHというあまり聞いたことないメーカーのバッテリーだった。

この手のバッテリーはメーカーに拘らなければ大体3000円ぐらいで購入できる。具体的な交換時期については取扱説明書に記載されていないが、CyberPower CPJ500の保証期間が36ヶ月なので、3~4年に一度交換すればよいのではないだろうか。

ちなみに、バッテリーが著しく劣化した場合には正面の「REPLACE BATTERY」ライトが赤く点灯するらしい。点灯したら必ずバッテリー交換を行おう。

NASとバックアップ用HDDにUPSを接続

実際にUPSを設置しよう。接続するのはQNAPのNAS TS-233と、そのバックアップ用に使うバッファローの外付けHDD。

といってもやることは簡単。

- NASの電源コードをUPSに繋ぐ

- HDDの電源コードをUPSに繋ぐ

- NASとUPSを付属のUSBケーブルで繋ぐ

- 最後にUPSの電源コードをコンセントに刺す

たったこれだけ。はじめにも言った通り、これまでコンセントに繋いでいた電源ケーブルをUPSのコンセントに挿せばいいだけ。またUPSの特徴としてUSBケーブルがあるので、これをNASに繋ぐことで電源喪失時の挙動を制御することができる。

ただここで気になるのは、やはりCyberPower CPJ500のコンセントのレイアウト。バッファローの外付けHDDのようにプラグがACアダプターとなっているタイプの電源だと、USBポートや電源ケーブルの兼ね合いで挿すところがかなり限られる。6口すべてを使うのはちょっと難しい。

実際に我が家のデータサーバー化してしまったスチールラックに設置するとこんな感じ。CyberPower CPJ500はそこそこのサイズ感があるとはいえ、NASが置けるぐらいの場所であれば何ら問題なく置ける。手で触るとほんの僅かに温かさがあるが、通常時はほぼ無音なのも良い。ただ電源の緑ランプだけは常時点灯なので、寝室に置きたい場合はテープで隠すなど工夫が必要かもしれない。

QNAP NASとの連携

今回CyberPower CPJ500と接続したQNAPのNAS TS-233の場合、UPSとの連携はメチャクチャ簡単。

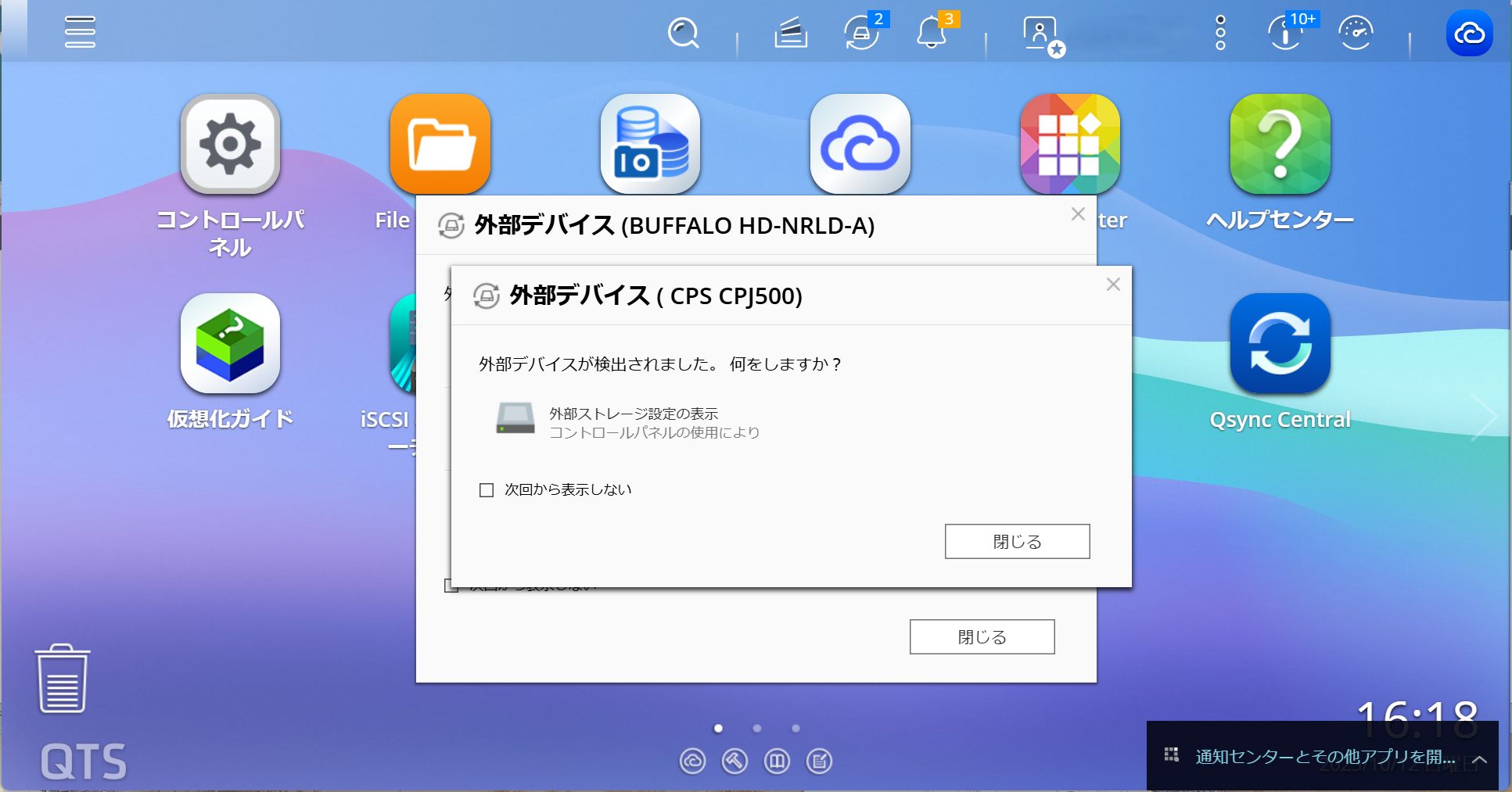

まずNASのダッシュボードを開くと、自動で外部デバイスが検出されたという画面が表示される。

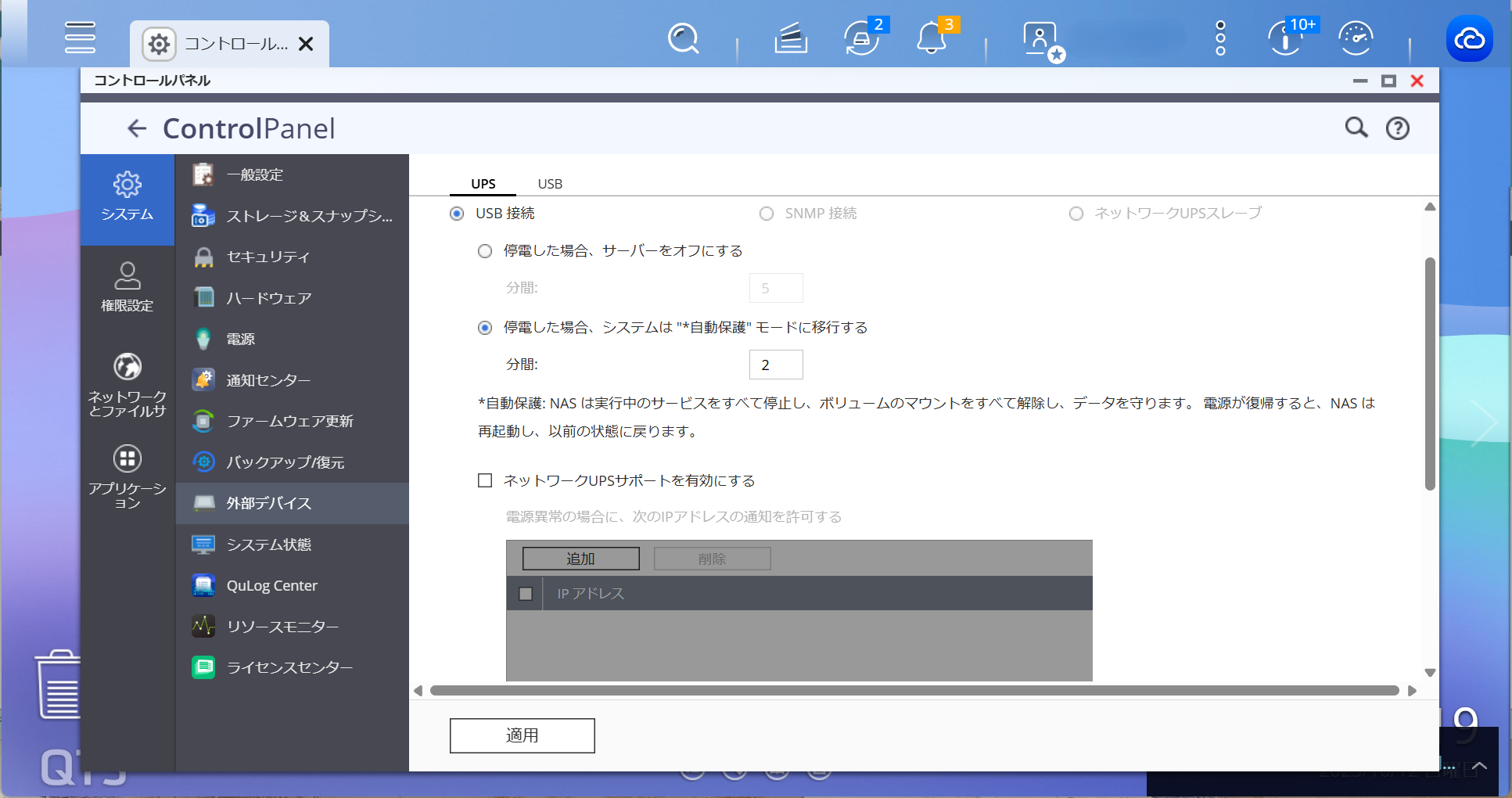

コントロールパネル→システム→外部デバイス→UPSを開くと、停電時のUPSの挙動を選べる。

- 停電した場合、サーバーをオフにする

- 停電した場合、システムは”自動保護”モードに移行する

の2つが選べるので、今回は自動保護モードを選択した。自動保護モードに移行するまでの時間(UPSの電源だけで駆動する時間)は初期が2分。その後は自動でシャットダウンし、電源が復帰したら自動でNASを再起動させてくれる。

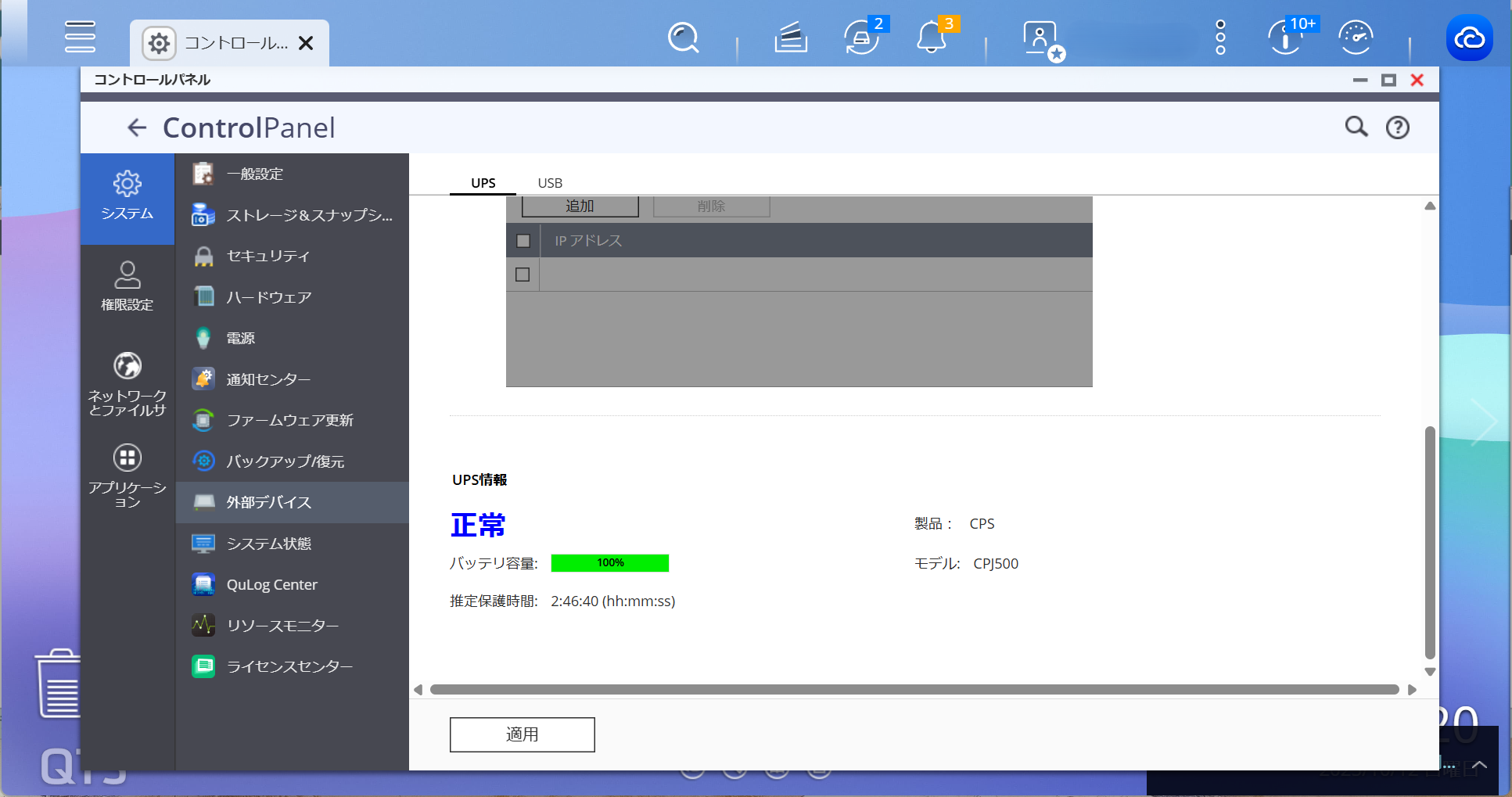

UPSの情報もこの画面から確認できる。バッテリーの容量や製品名、モデル名、稼働時間もチェックできる。

大事なデータを確実に保護する

というわけでCyberPower CPJ500をNAS用の無停電電源装置として導入した。今後NASに共有ファイルはもちろん大事なデータを保存していく中で、停電によるHDD破損を防ぐのはかなり重要な要素になってくるはず。実際に運用2日目で気づかぬうちの停電を経験している身からすれば、UPSの設置は必須と言ってもよいだろう。

CyberPower CPJ500ならそこまで高くない値段で安心を買えるのは助かるし、UPS側の設定も特に不要なのが良い。QNAP推奨なだけあってNAS側の設定も非常に簡単。ロングラン商品らしく安定性も高いのだろう。将来的なバッテリー交換時のコストも低いので、総合的に見ても買いだと感じた。

コメント