最近QNAPのNAS TS-233を導入したので、それのバックアップを外付けHDDに保存する方法を紹介する。

外付けHDDでNASのバックアップを保存

QNAPのNASはNASに直接USB接続したストレージや、ネットワークに接続されているPC、そしていくつかのクラウドサービスに連携してバックアップを保存することができる。今回は外付けHDDをUSB接続してバックアップを保存する。

どうでもいいけどTS-233の場合USB3.1ポートが全面にしか無いので、外付けHDDを取り付けると前からUSBケーブルが伸びるのがちょっとダサい。普段から目にするものでもないのでいいけど…。

NASに外付けHDDを接続すると、このような画面が管理画面上に現れる。これでNASとHDDが接続された事がわかる。

QNAPの場合、バックアップを取る方法は2種類ある。

- コントロールパネル→「バックアップ/復元」を使う方法

- Hybrid Backup Sync(HBS)アプリを使う方法

【システム設定用】コントロールパネル→バックアップ/復元

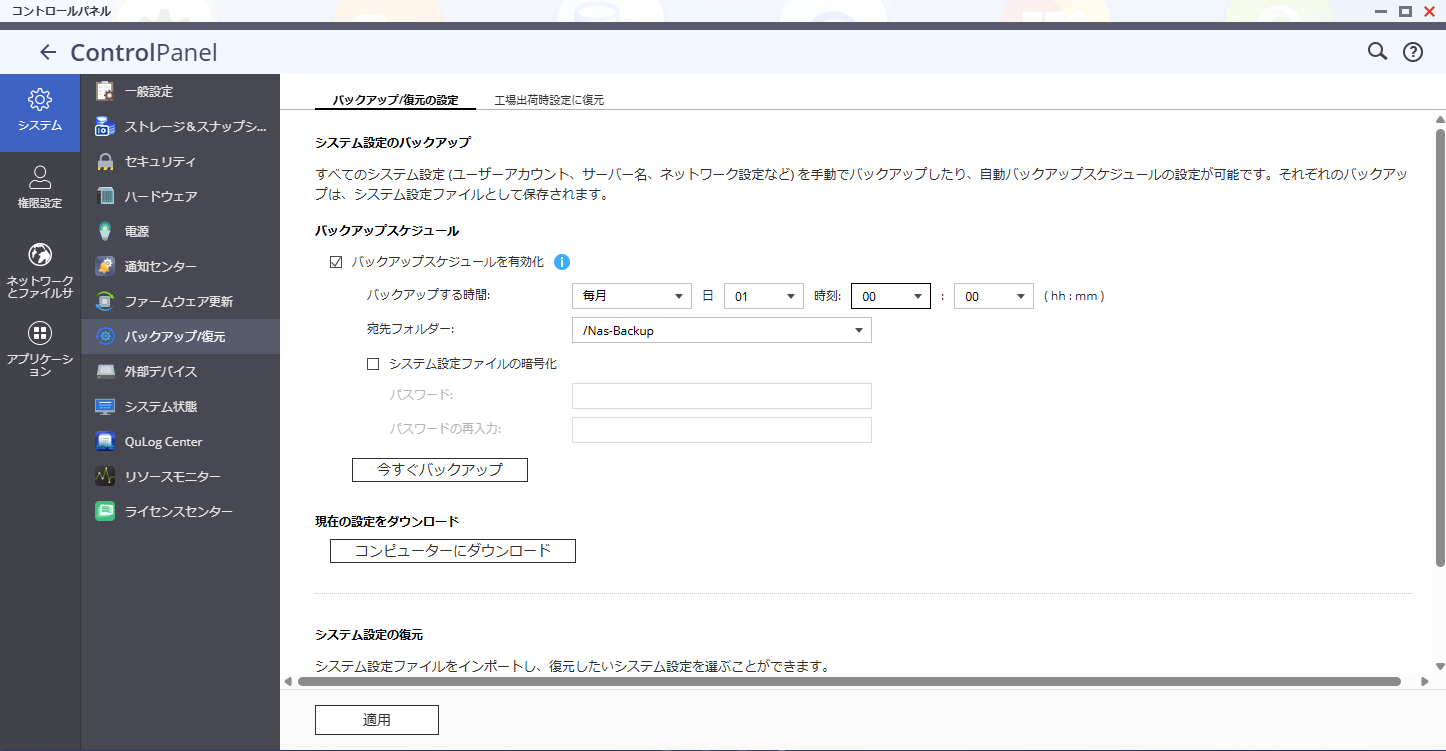

コントロールパネルの「バックアップ/復元」からはシステム設定のバックアップが取得できる。

コントロールパネル→システム→バックアップ/復元を開く。

「バックアップスケジュールを有効化」にチェックを入れると、各種設定が開く。バックアップの時間を任意の時間に設定し、宛先フォルダーを接続した外付けHDDに設定して、最後に「適用」ボタンを押せば完了。

これはNASのユーザーアカウント、サーバー名、ネットワーク設定などのシステム設定のバックアップを取っているだけ。これらの情報はあまり頻繁に更新されるものではないだろうから、自動でバックアップを取る場合でも月イチぐらいの頻度で良いと思う。

またこのバックアップは自動で古いバージョンを削除する機能などが存在しない。

Hybrid Backup Sync(HBS)でバックアップを取得

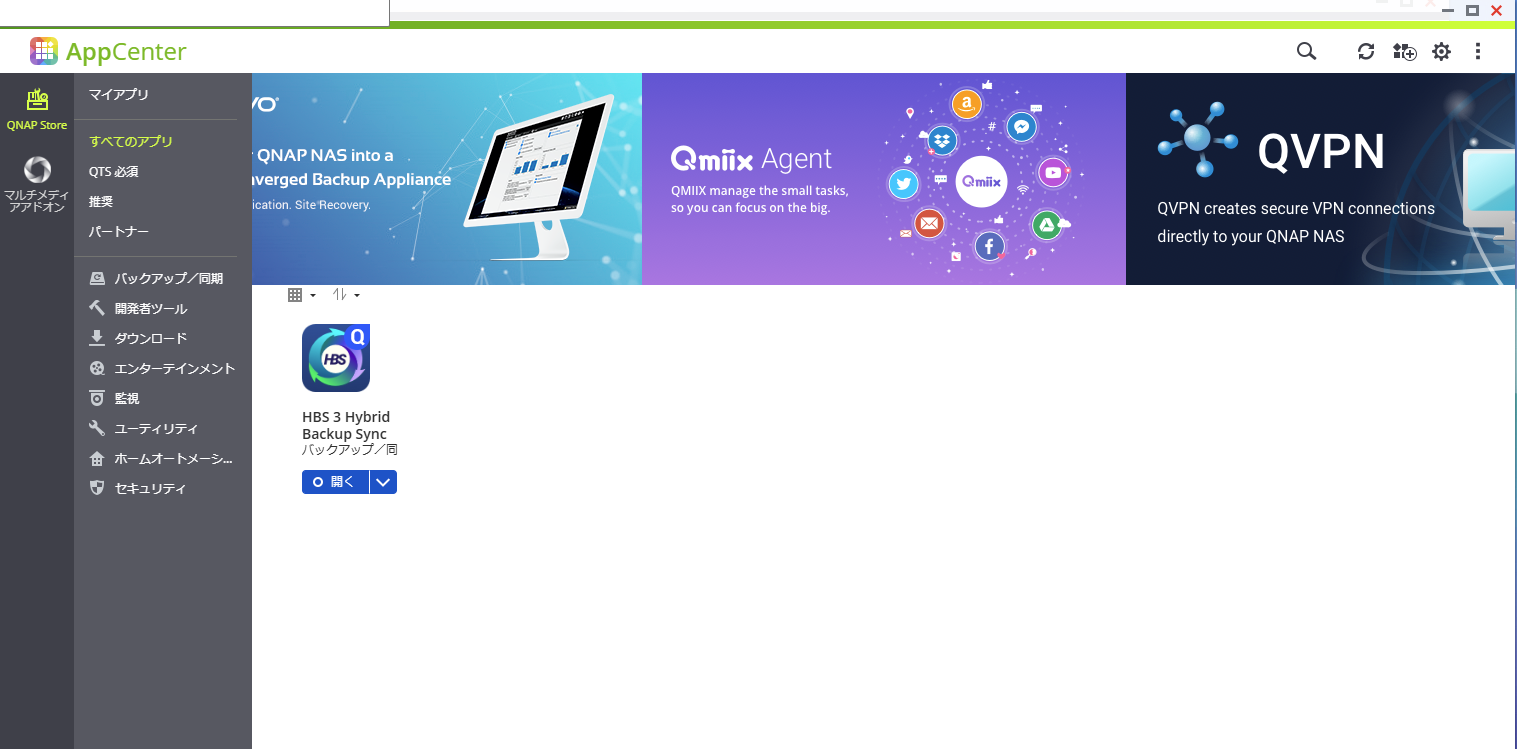

NAS内のデータのバックアップを取得するには、QNAPのHybrid Backup Sync(HBS)アプリを使用する。

まず管理画面のAppCenterで「Hybrid Backup Sync」と検索して、インストールする。このブログを書いている時点で最新版はHBS 3という名前だった。以下HBSと呼ぶ。

HBSを開くと次のような画面が出てくるので、左の「バックアップ&復元」を押す。

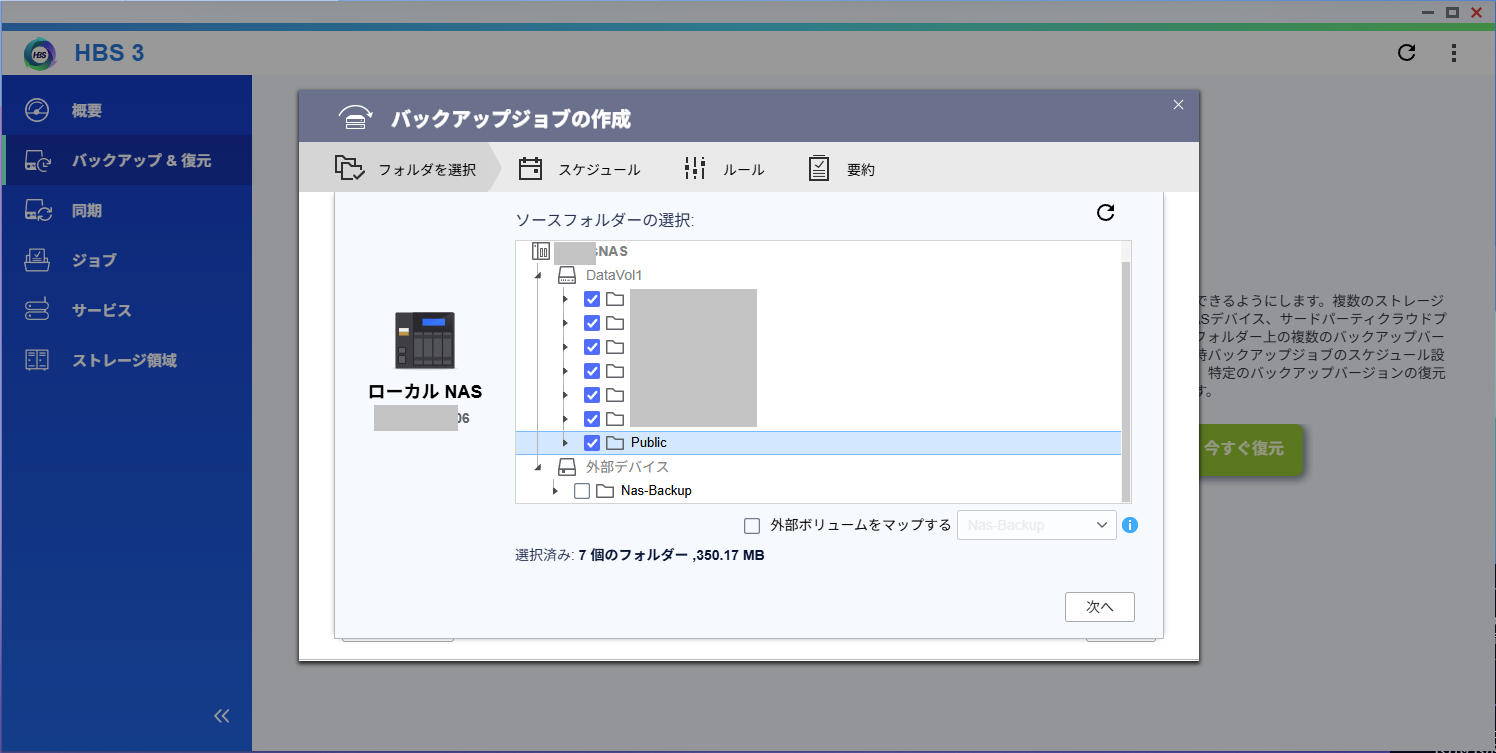

今すぐバックアップ→新しいバックアップジョブをクリック。

まずはバックアップを取りたいファイルを選択する。今回はNAS内の全データのバックアップを取りたかったので、すべての共有ファイルを選択した。

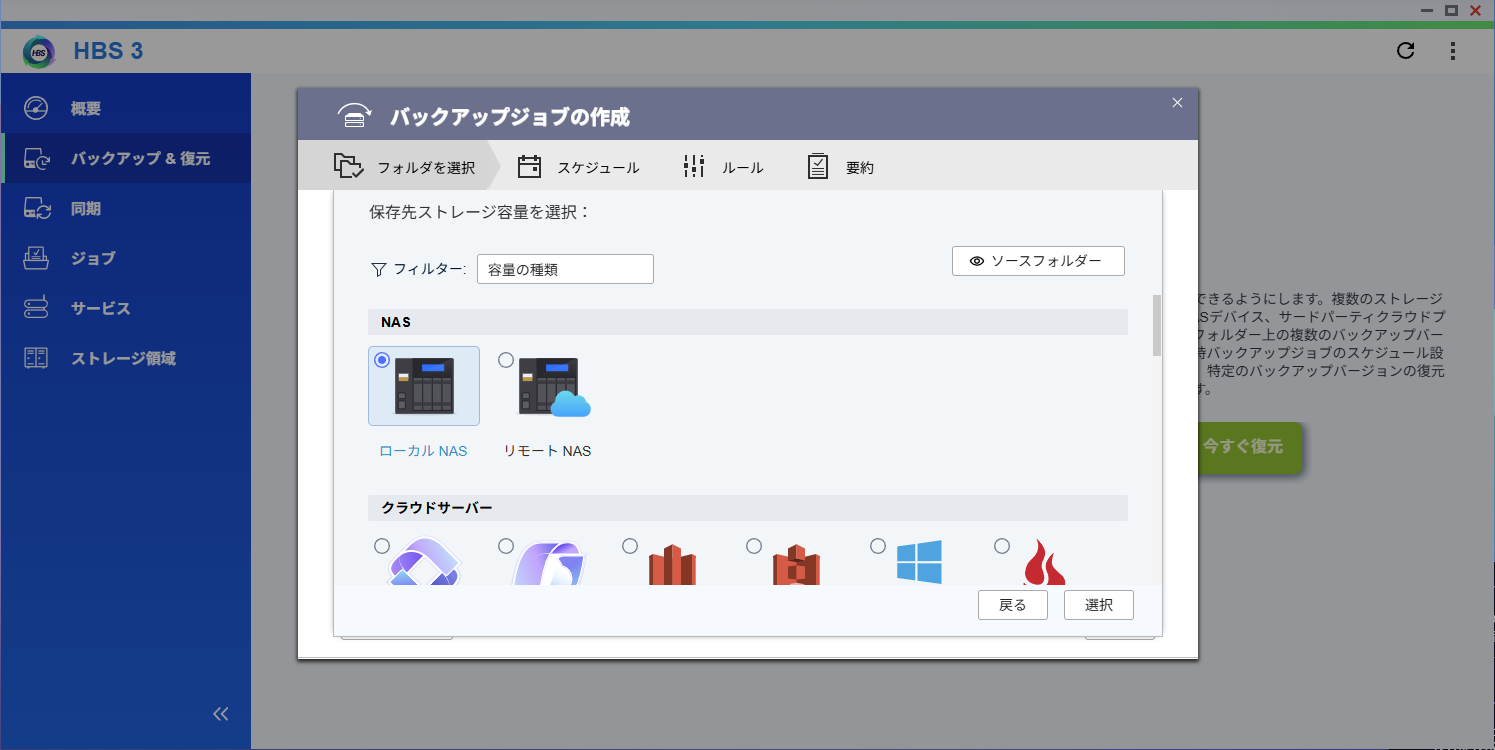

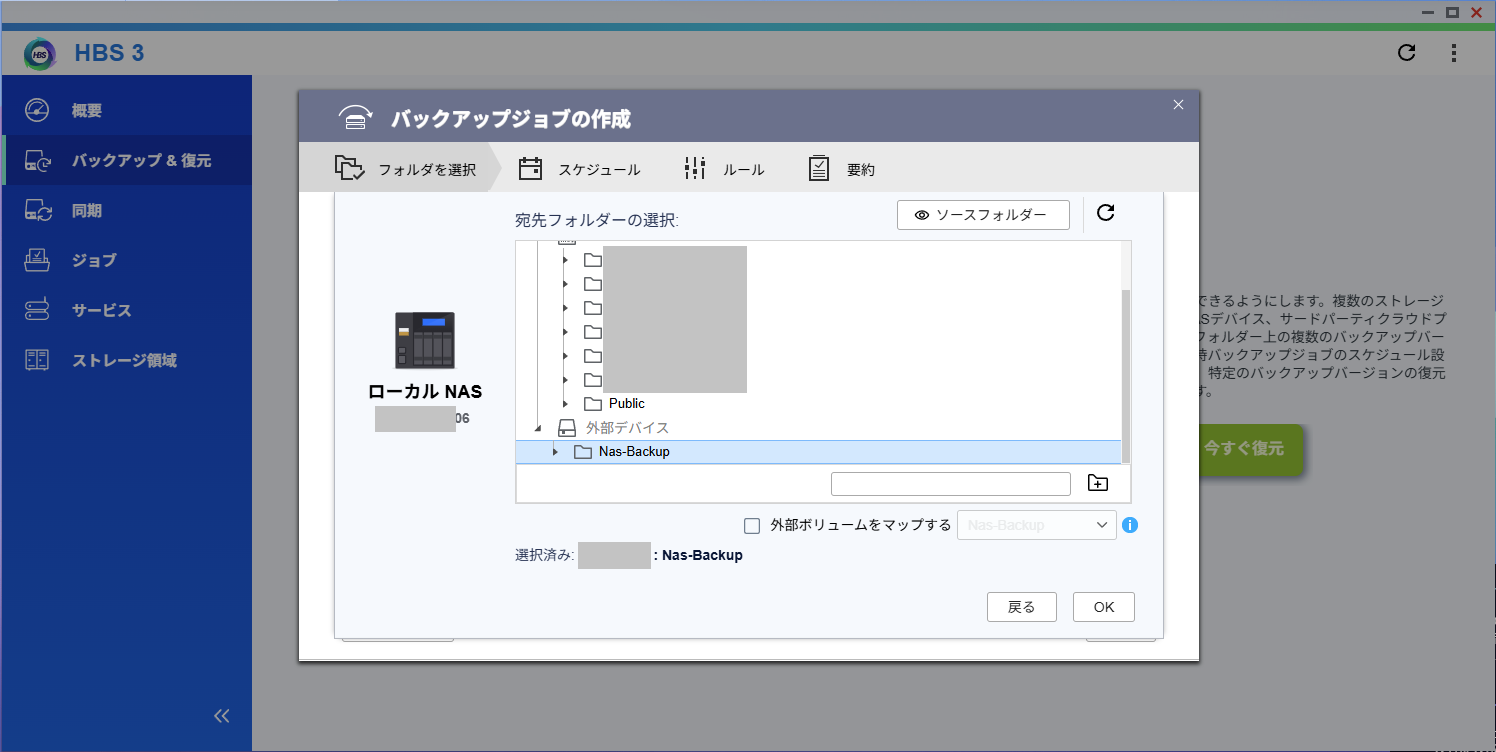

次に保存先ストレージを選択。クラウドサーバーなども選べるが、今回は外付けHDDに保存したいので「ローカルNAS」を選択する。

ローカルNAS内の保存先を選択する。説毒した外付けHDDを選べばOK。

バックアップジョブに適当な名前(初期設定だとBackup 1)を付ける。このジョブ名がHDD内のバックアップデータファイル名となる。特に区別する必要がないならそのままで良いと思う。

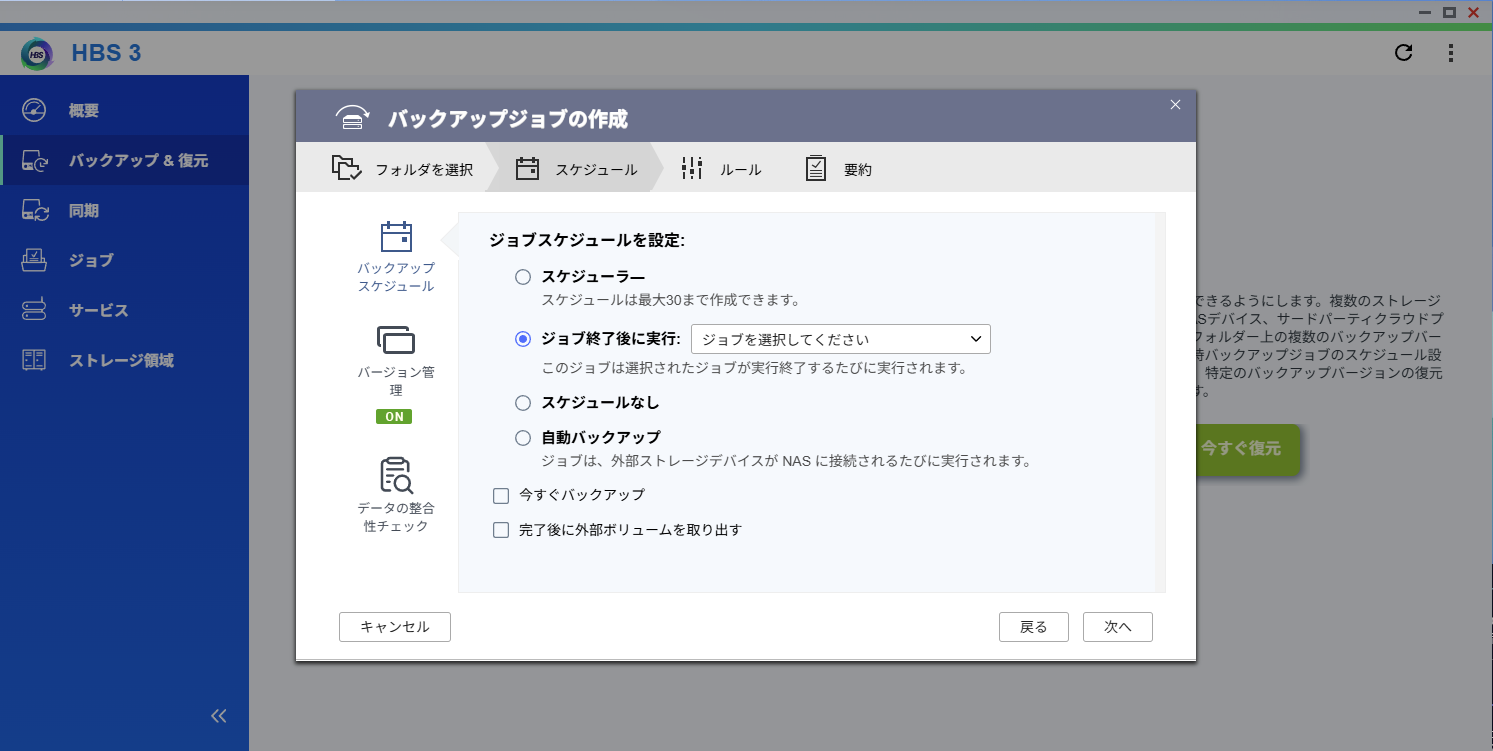

バックアップのスケジュールを設定する。今回は「スケジューラー」から、毎日0時にバックアップを取得するように設定した。割と頻繁にバックアップを取る必要のあるデータであれば、バックアップの頻度を上げることも可能。

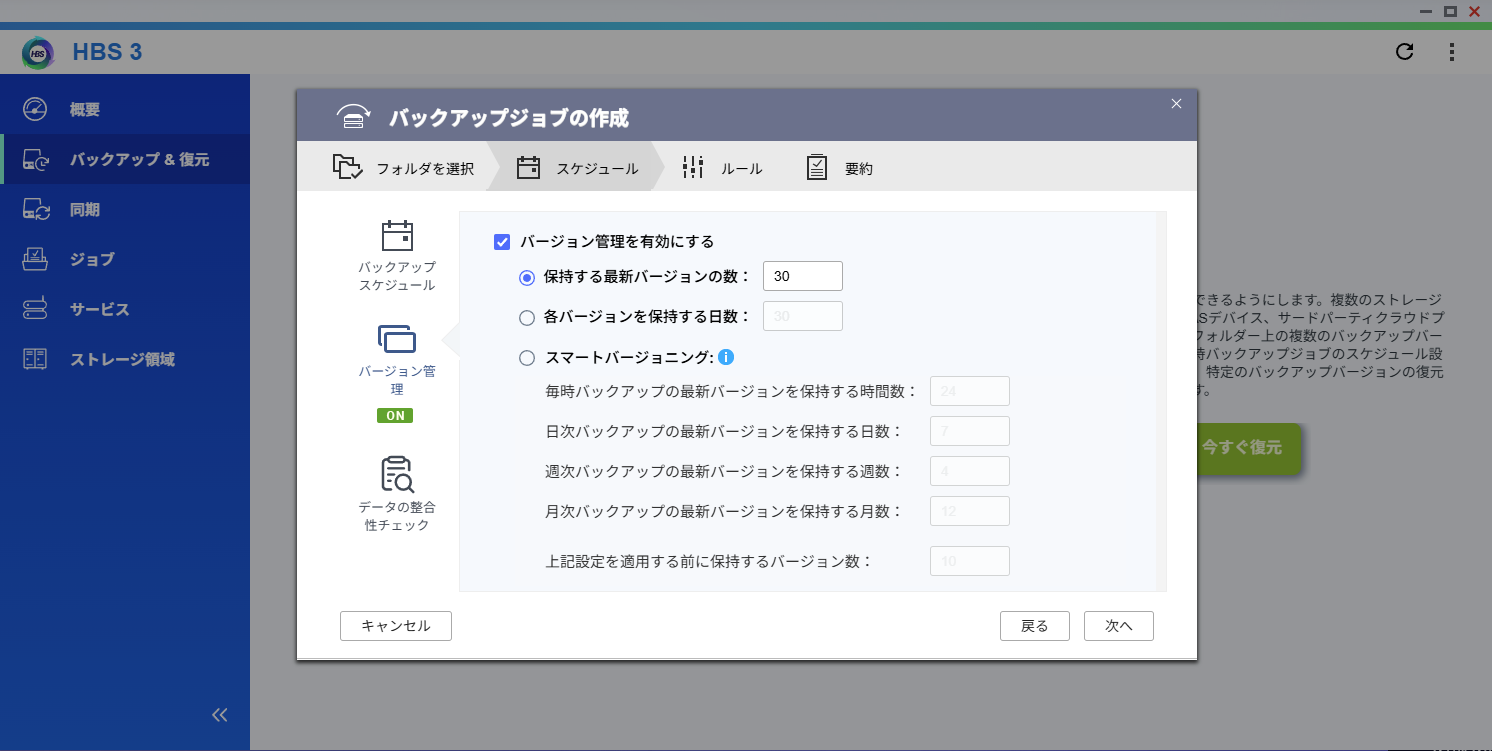

バックアップのバージョン管理を有効にすると、保持する最新バージョンの数などを設定できる。10日分ぐらい遡れられれば十分だと思うので、僕は「保持する最新バージョンの数:10」に設定した。

データの整合性を自動でチェックすることも可能。適当なスケジュールを設定すれば良いと思う。

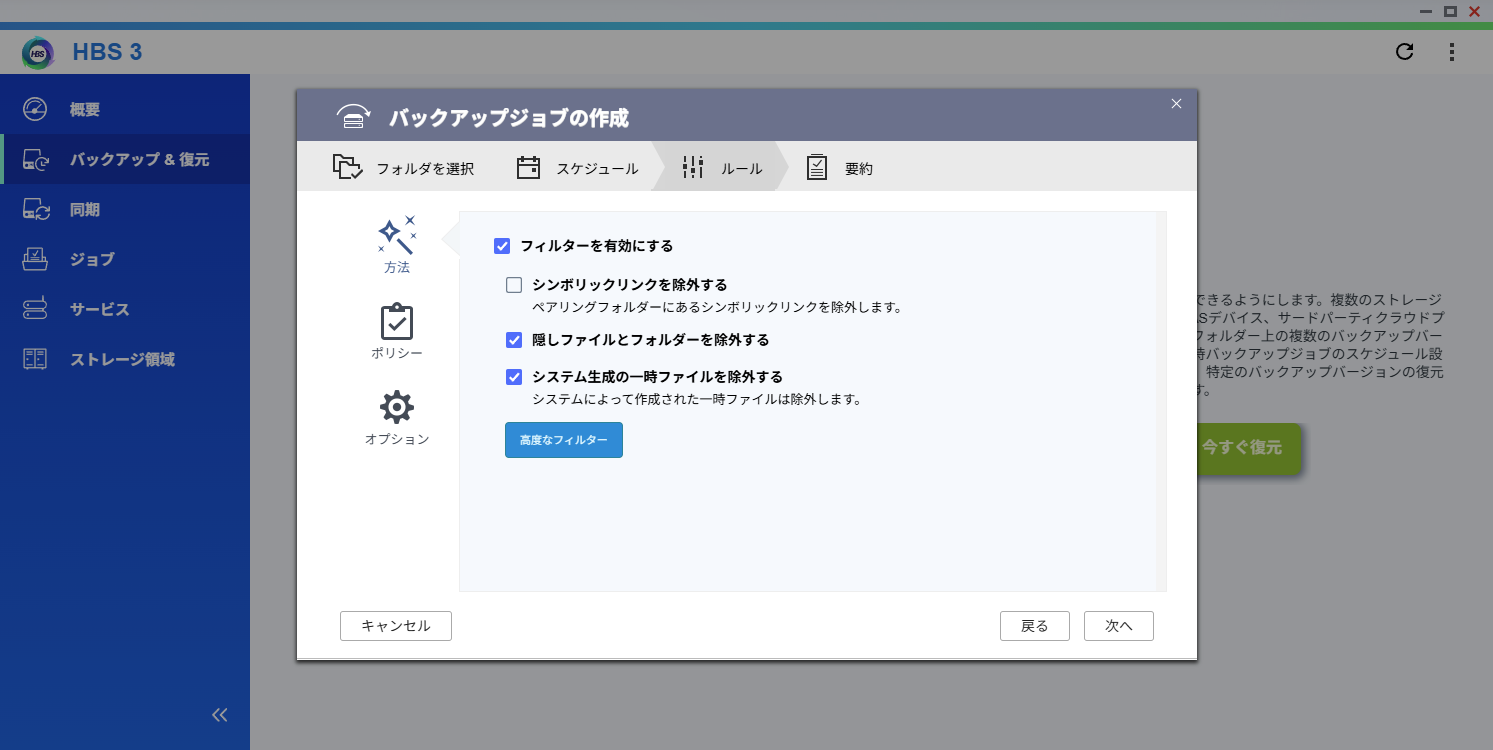

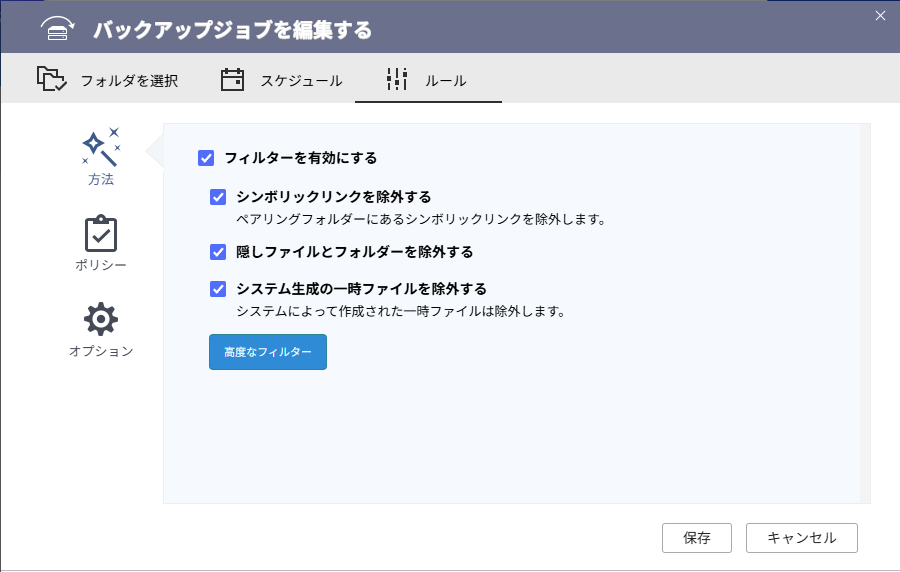

スケジュール設定ができたらルールを設定する。隠しファイルや隠しフォルダーを除外シたくない場合にはチェックを外す。

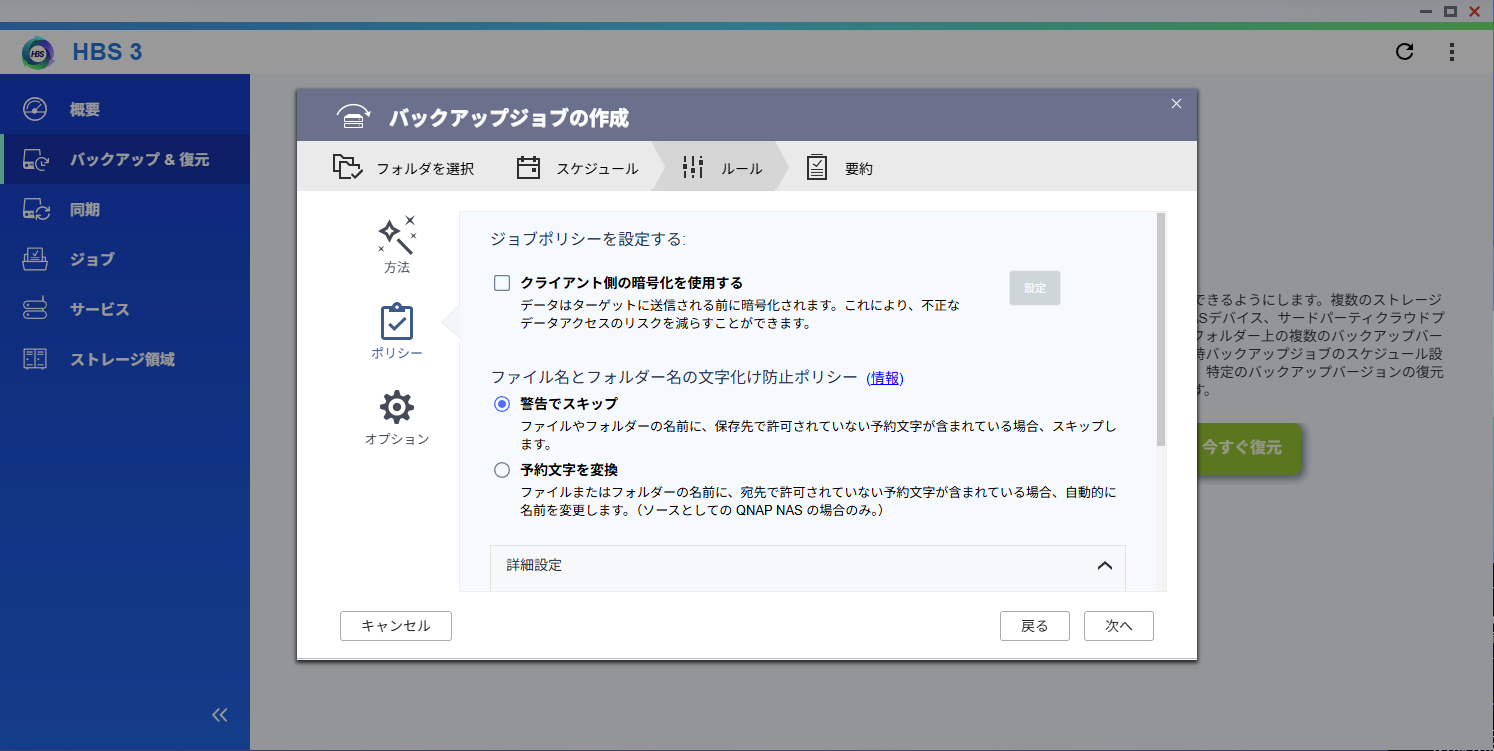

「ポリシー」の項目では、文字化け対策などが可能。

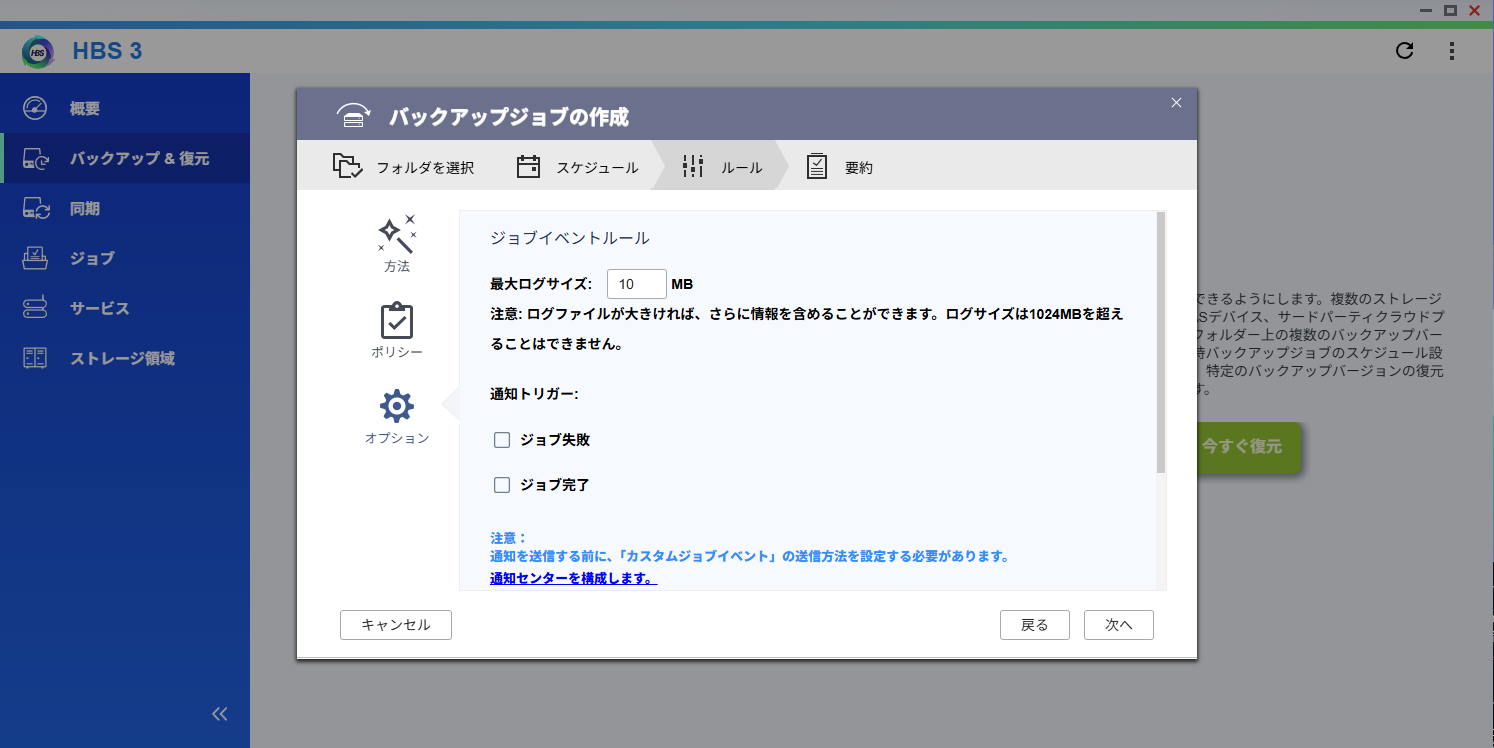

最後にログファイルサイズや通知のトリガーを設定できる。多分そのままでOK。

最後にバックアップジョブの要約が表示されるので、「作成」をクリック。

バックアップジョブが作成できた。「今すぐバックアップ」を押すと手動でバックアップを作成してくれる。

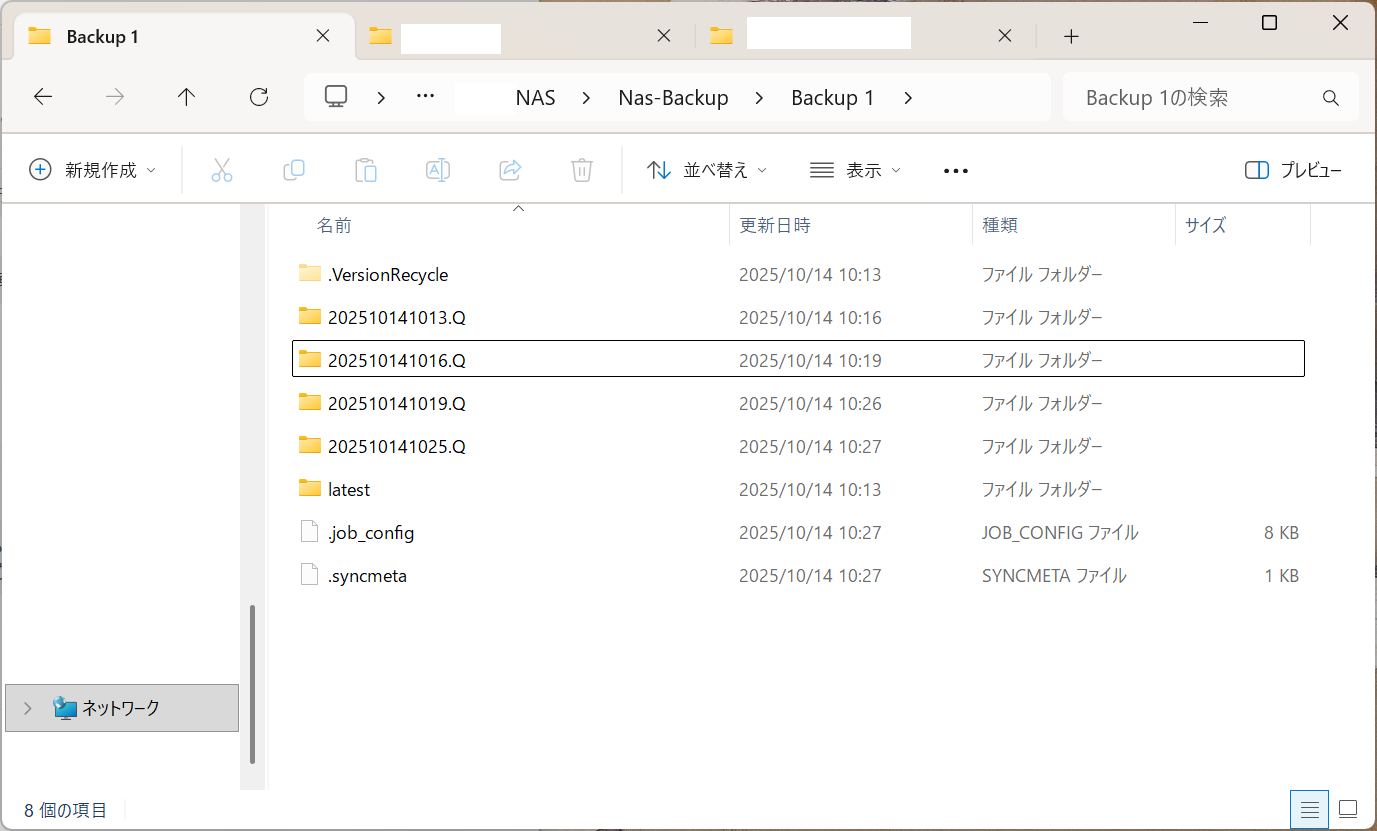

実際に取得できたバックアップデータがこちら。手動で何回か試しにバックアップを取ってみたので同じ日付が並んでいるが、これからは毎日1つずつバックアップデータが増えていくはず。

バックアップ用HDDの容量問題

当たり前といえば当たり前だが、バックアップを取ると元データとほぼ同じ量のデータが保管される。今回のように10日分のデータを保存する設定にすると、最大で元データの10倍のバックアップが常にあるということになる。例えばNASの容量が4TBなら40TBのバックアップ用ストレージが必要になってしまう。

当然だがそれは金銭的にかなり厳しい。現実的にはバックアップを保管する量を減らすなどして、自分の予算にあったバックアップ用HDDを用意するのが良いだろう。

コメント